Un extrait du livre Aimer, Prières pour soi et les autres d’Alexandre Rosada

AIMER L’AMOUR

Aimer, c’est trouver sa richesse hors de soi.

Alain, philosophe, journaliste, essayiste.

L’amour est cette émotion la plus puissante et la plus fondamentale que nous, humains, puissions ressentir. Aimer l’amour reste notre suprême ambition, car la véritable richesse ne réside pas seulement dans les biens matériels. Une vie riche, qui fait sens, est celle remplie d’amour, de compréhension et de générosité. Dans un monde souvent marqué par la division et la haine, l’amour a le pouvoir de guérir, de réunir et de promouvoir la paix et l’harmonie.

Oui, je le pense, aimer l’amour, c’est embrasser la perfection ineffable, la création sublime, le mystère de la vie qui, tel un poète céleste, nous façonne à chaque instant. Dans cet amour, on trouve les échos des songes antiques, les murmures des forêts enchantées et les secrets des étoiles. C’est plonger dans les mystères de l’existence à travers les voiles diaphanes de l’âme, où chaque battement de cœur résonne comme au rythme muet de l’harmonie première. L’amour nous révèle la beauté cachée des choses, l’éclat fugace d’un rayon de lune, le parfum évanescent des fleurs nocturnes. C’est la mélodie douce qui berce nos nuits, la lumière douce qui éclaire nos jours. Aimer l’amour, c’est être à l’écoute des silences profonds, des murmures de l’invisible, et sentir la caresse subtile de l’éternité. C’est, en somme, vivre dans une rêverie perpétuelle, où chaque instant se fait création et renaissance.

En aimant l’amour, on aime la “vie bonne”, celle qui consiste à faire le bien pour le bien et sans autre intérêt que celui de donner et non de prendre, car aimer l’amour favorise des relations saines et positives avec les autres. Il nous permet de nous connecter sur un plan émotionnel. Il accroît l’empathie, la compréhension et la compassion. Et puis, aimer l’amour est un bienfait si nous résistons aux passions destructrices de la possession. Si je n’aime que pour moi, alors, je n’aime pas, je n’aime que moi. Aimer l’amour c’est aimer celui qui me fait face. L’autre, celui qui diffère de moi, mais qui m’enrichit. Avec le temps qui passe, aimer l’amour reste source d’inspiration. L’art, la musique et la littérature en attestent. De nombreux chefs-d’œuvre ont été créés en s’inspirant de l’amour et de ses complexités.

Dans la vie de la cité, aimer l’amour est facteur de cohésion et non de division. Il est une des bases de l’engagement social, de la solidarité, de la promotion de la justice et de l’équité. Beaucoup de mouvements sociaux philanthropiques sont motivés par un sentiment d’amour pour l’humanité. Aimer l’Amour est donc une célébration de la beauté et de la puissance de l’amour en tant qu’émotion primordiale et fondamentale, une force motrice de nos vies dans ce qui n’a ni bord ni fin.

Un extrait du roman Le temps des pluies venues de l’océan d’André Gardies

Il faisait encore nuit ce matin, quand le téléphone a sonné. Mélanie, ma petite-fille. Si tôt ? Il est vrai qu’il y a cinq heures de décalage avec le Portugal et que pour elle, c’est le milieu de la matinée. Elle était en pleurs. Sa grand-mère, sa « mamie » comme elle l’appelle, mon « ex », a été transportée en urgence à l’hôpital. Un AVC. Les médecins ne se prononcent pas. C’est l’infirmière qui l’a trouvée inconsciente dans sa chambre qu’elle ne quittait plus depuis quelques semaines, quand elle est venue pour les premiers soins de la journée. Elle a alerté aussitôt les services de secours et prévenu Mélanie qui m’a informé. Trois ans que mon « ex », Marion, est partie vivre au Portugal, à Aveiro, auprès de sa petite-fille émigrée là-bas après son mariage avec un œnologue de la région. Depuis notre divorce et mon installation au Québec, nous ne nous sommes jamais revus. Plus de trente ans. Mélanie me donnait des nouvelles de temps à autre.

Ce doit être grave si les médecins n’émettent aucun pronostic. À soixante-dix-neuf ans, le corps est si fragile. Si elle s’en sort, j’espère qu’elle n’aura pas de séquelles. L’infirmière n’a pu préciser depuis combien de temps elle était inconsciente. Si j’étais croyant, je prierais pour elle.

Assis sur ma chaise berçante devant la grande baie vitrée, un plaid sur les genoux, tandis que monte la clarté du jour et que s’affaiblissent les lumières de la ville, je suis, rêveur, les flocons qui virevoltent encore après la forte neige de la nuit, moins denses, aériens. Une couche fraîche d’une trentaine de centimètres recouvre le jardin, s’est amoncelée sur les chaises métalliques, fait ployer les branches des trois épinettes, coiffe les toits voisins. Le ciel est bas. Tout est calme, le calme annonciateur des journées de fin d’hiver. Seuls quelques oiseaux s’activent. À tour de rôle, moineaux, merles et mésanges à tête noire prennent d’assaut les deux mangeoires accrochées sous l’avancée du toit.

Les années ont beau avoir passé, j’ai beau avoir refait ma vie, j’avoue que cette nouvelle m’affecte plus que je ne l’imaginais. Près de quinze ans de ma vie, de notre vie. C’est à la fois loin et proche. Loin, comme s’il s’agissait d’une autre vie. Une première vie, tellement différente de celle que je mène depuis que nous avons choisi, avec Fabienne, le Québec, la Belle Province. Proche, parce qu’à mesure que les souvenirs remontent, comme exhumés d’une de ces cachettes à secrets où l’on glisse les traces du passé, cette période lointaine me revient avec plus d’intensité, plus de précision. Les images se bousculent, nourrissent ma tristesse et mon désarroi face à ce qui pèse comme le brutal rappel de l’âge, de l’échéance ultime et de la nostalgie du temps enfui. Comme quand le rideau de la scène tombe et renvoie les comédiens vers la nuit des coulisses. À mon âge, deux ans de plus qu’elle, je suis sans illusions, je sais que la même foudre peut me frapper.

Un extrait du roman à suspense Trouble double d’Anik Bessac

Je suis jalouse. Jalouse et malheureuse. Jalouse, malheureuse et j’ai senti que je devenais méchante.

Pour lui, j’avais mené une double vie : il voulait absolument qu’on reste discrets. Je suis sûre que personne dans la troupe n’avait remarqué quoi que ce soit. Il disait que c’était dans mon intérêt, pour préserver ma carrière. Ma carrière. Parlons-en.

Elle avait débuté avec lui et dix ans après, elle en était au même point.

Autour de moi, tout le monde s’agitait dans tous les sens. Ça riait, ça chantait, ça

criait. Moi, je fermais les yeux et je m’imaginais loin d’ici, dans un lieu où je n’aurais plus aucun problème. J’ai décidé que c’est ce que j’allais faire. Dès la fin du Festival, m’envoler pour un pays chaud et lointain, essayer de rebondir le plus loin possible. Par conséquent, j’avais une décision importante à prendre. Le genre qui influencerait toute ma vie. Mais j’étais incapable de faire un choix et surtout, de m’y tenir.

Lorsque je lui en avais parlé, il m’avait dit :

– Cela ne me concerne pas. C’est ton problème, à toi de le régler.

J’ai essayé. Mais dès que je me disais que j’avais fait ce qu’il fallait, que je ne pouvais pas faire autrement, je le regrettais et je faisais du rétropédalage. A un moment, j’ai entendu la pintade glousser dans la salle du fond. Il devait lui susurrer de fausses promesses dans le creux de l’oreille. J’aurais pu me lever et les rejoindre. La prévenir qu’il n’est pas quelqu’un de bien, pas quelqu’un à qui on pouvait faire confiance. Ou bien me mettre à hurler, tout simplement, histoire d’évacuer ma hargne…

Mais je n’ai rien fait du tout. Je suis une gentille. Tout le monde passe son temps à me le répéter. Si bien que je ne sais pas agir autrement. Malheureusement, les gentils ont du mal à prendre des décisions radicales. Ils craignent de faire de la peine, de blesser. Ils cherchent toujours à faire plaisir aux autres. Alors, ce sont eux qui souffrent, car on les prend pour des carpettes. Finalement, je n’ai plus eu envie d’être une gentille. J’ai décidé d’aboyer, de mordre, de déchiqueter. De faire en sorte que tout le monde me regarde et craigne ma colère. J’attendrais le soir, au moment où tout le monde serait là. Je viderais une bouteille entière d’une quelconque boisson alcoolisée pour me donner du courage et je me lâcherais.

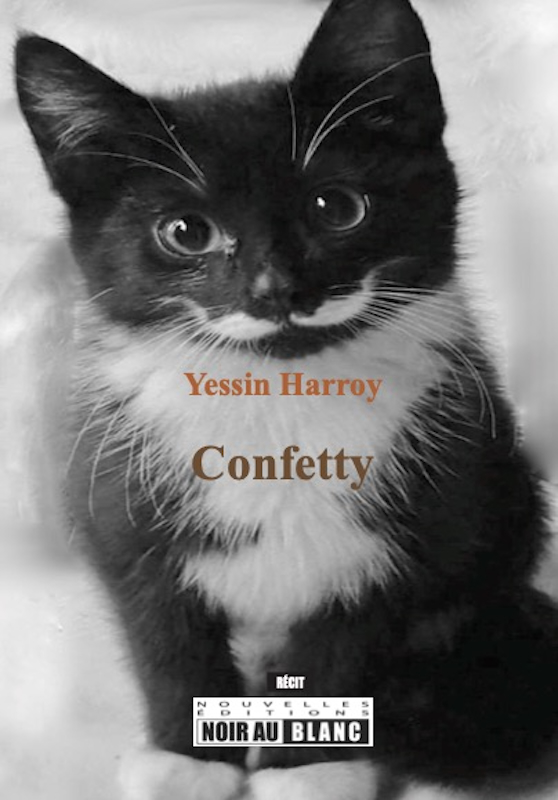

Un extrait du récit Confetty de Yessin Harroy

Dans l’atmosphère douce et mystérieuse d’une journée de décembre, alors que les souvenirs de l’année écoulée flottaient dans l’air, j’ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. Après des semaines de réflexion, je me suis enfin résolu à franchir le pas. Une

décision en apparence banale, mais pour moi, importante. Le poids de cette résolution m’envahissait alors que mes doigts effleuraient les touches du téléphone, le cœur battant, prêt à confier à ma meilleure amie mon secret le mieux gardé. Mais ce que ma meilleure amie ne savait pas, c’est que j’attendais secrètement qu’elle me propose à nouveau un animal de compagnie, pour cette fois sauter sur l’occasion de dire : « Oui ! »

J’étais en pleine discussion avec elle à ce moment-là. Durant notre échange, elle me lança l’idée qui changea la donne cette fois : « Pourquoi ne prends-tu pas un animal de compagnie ? Tu vis en solo depuis tes dix-huit ans, c’est peut-être le bon moment… »

Une proposition qui résonnait d’autant plus fort après tout ce que je venais de vivre.

Dans cette situation, l’idée d’adopter un compagnon à quatre pattes a donc pris une nouvelle dimension de réconfort et de positivité et cette idée a commencé à prendre forme, et quelques jours plus tard, ma meilleure amie m’a envoyé trois photos de chats. Au milieu de cette galerie féline, une image a littéralement volé la vedette : celle de Confetty. Sa moustache blanche et son air espiègle ont éveillé quelque chose de fort en moi. Sans réfléchir, j’ai déclaré avec un enthousiasme pur : « Je le veux, je le veux ! » Je criais presque, comme un petit garçon capricieux. Et c’est ainsi, dans une explosion de spontanéité, que le prénom « Confetty » a trouvé sa place, cela a surgi même comme une évidence.

Un extrait du roman Les Éclats de larme de Djamel Bentaleb

Chapitre 2 Moi, je…

Journaliste indépendant, j’ai l’obsession du sujet idéal. Oui, rien que ça. Je ne suis pourtant qu’un petit pigiste qui écrit des petits papiers pour des petits magazines, pas un journaliste en vue, ni même prometteur. Mon fonds de commerce, c’est la vulgarisation scientifique et la rédaction d’articles “société” pour tous les titres de presse qui veulent bien de moi. J’en vis plus ou moins bien selon les mois, mais je garde toujours en tête que la situation est loin d’être stabilisée. Je peux perdre mes “clients” à n’importe quel moment, s’ils n’ont plus besoin de moi, si mon travail les déçoit ou si je ne suis plus à la mode. Certains collègues considèrent que c’est ça, la liberté d’entreprendre. Moi, je suis partagé. Assez d’accord avec eux quand j’enchaîne les piges et que j’alimente mon compte en banque, mais en total désaccord quand je me fais jeter d’une rédaction sans explications. La précarité faisant partie du métier, elle doit être gérée avec beaucoup de sang-froid et des coups de fil, un grand nombre de coups de fil. Car l’une des ficelles du métier consiste à entretenir un réseau de Red-chefs et de chefs de service. Moi, mon carnet d’adresses, c’est quatre à cinq journalistes à tout casser. Rien de bien folichon. Donc ma fierté d’être journaliste, d’être utile à la démocratie, de dénoncer les injustices, le cinquième pouvoir, tout ça… vous comprendrez que je n’en fasse pas des tonnes. Je n’ai rien d’un grand ! J’ai bien essayé le reportage de guerre, mais ce fut un fiasco de bout en bout.

Dans les premiers jours d’août 1992, bien décidé à constater par moi-même les ravages de la guerre en Bosnie et à les rapporter, je m’improvise “envoyé spécial”. Une bonne opportunité d’acquérir une première expérience de journaliste de terrain… miné. Grâce au renfort de Nathalie, la copine du moment, photographe débutante et néanmoins douée, l’équipe est au complet. Reste à financer. Nous investissons tous les deux nos faibles économies. Nous allons donc sur le “théâtre des opérations” à nos frais ; moi, en clôturant avec enthousiasme un poussiéreux livret A, Nathalie, en vendant sa voiture.

Sur place, découverte de la ville martyre de Mostar, entretiens avec des militaires et des réfugiés, sirènes, bombardements, caves, snipers… La guerre ! Puis, comme les vrais journalistes avec qui nous traînons, nous tentons d’entrer dans Sarajevo assiégé. Mais nous nous retrouvons bloqués au dernier check-point par des militaires menaçants qui exigent cigarettes et pot-de-vin. Et comme nous n’avons ni l’un ni l’autre, nous faisons logiquement demi-tour, direction Travnik, plus au nord. Dans la ville détruite à plus de 60 %, nous couvrons les activités de l’ONG, L’Ambassade des enfants, qui aide les personnes déplacées et, en priorité, les plus jeunes. Nous retrouvons les bénévoles de l’association dans un immense gymnase transformé en refuge destiné à abriter des musulmans chassés de leurs villages par les Serbes. Précision importante : au début du conflit, Musulman est le nom générique donné aux habitants de la Bosnie, pratiquants ou non. Les définir uniquement par leur religion supposée prouve que les belligérants principaux, Serbes et Croates, leur refusent toute identité nationale, leur appartenance à un pays légalement constitué et contestent même leurs racines locales. Un musulman vient forcément d’ailleurs. En outre, et puisque la majeure partie de son territoire est revendiquée par les deux grands voisins, la Bosnie n’existe pas. Ses habitants ne peuvent donc pas s’appeler Bosniens. Ils ne sont qu’une minorité religieuse, des femmes et des hommes qui pourraient très bien vivre sous un autre drapeau. Et puis les réduire à leur statut de minorité, c’est aussi minorer le problème de la guerre et de ses horreurs. Et on sait tous que les projecteurs du monde se braquent toujours très tardivement sur les minorités en danger. Toutes les conditions sont réunies pour le pire. La pression sur les belligérants étant minime, les chefs de guerre locaux poussent alors leur avantage. Jusqu’à l’impensable. Même si personne en Europe ne semblait y croire à l’époque, l’épuration ethnique se montrait au grand jour dans ce joli coin de Bosnie.

Après une heure de déambulation dans le gymnase, un véritable capharnaüm surpeuplé et bruyant, nous avons recueilli de nombreux témoignages. Des familles fuyant les bombardements, des personnes expulsées de chez elles par la soldatesque serbe, de femmes avec leurs enfants dont les maris étaient restés au front, des vieillards dont la ferme avait été détruite… Un beau panel de malheurs. Mais le pire s’annonce quand un homme allongé sur un très fin matelas, encombré de couvertures multicolores, hèle bruyamment Ivanka, la responsable de l’ONG qui nous accueille. Pressentant comme une très grande urgence dans sa demande, nous le rejoignons, dans un même élan, sans même nous interroger du regard. « Journalist ? » s’enquiert-il comme préalable à toute discussion. « Affirmatif, tu peux te confier » semblent dire nos mouvements de tête simultanés. Il parle à Ivanka avec un débit très rapide et tord nerveusement les mains autour de ses genoux. Jamais, il ne la quitte des yeux. Il sonde avec anxiété l’accueil qu’elle réserve à ses révélations. Au fur et à mesure qu’il livre sa vérité, le visage de notre accompagnatrice blêmit. Dès le premier long silence, elle se tourne vers nous et se met à traduire. L’homme fond en larmes silencieusement. Alija, c’est son prénom, avait été capturé voilà quinze jours dans la banlieue de Banja Luka, peuplée en majorité de Serbes. Lui étant musulman, il a été expulsé de son logement comme tous ses voisins non serbes. Logique. Et comme les militaires ne savaient pas vraiment quoi en faire, ils ont tué les uns et déporté les autres. Cinq camps avaient été construits à cet effet : Omarska, Keraterm, Manjača, Trnopolje Batković. Alija, par chance avait réussi à s’évader avant d’être réduit à l’état de squelette.

Dans ma tête, sonne l’alerte ! Breaking news, l’info ne peut pas attendre. Cet homme, là, assis devant nous, vient de s’enfuir d’un camp de concentration ! Je répète ! Un camp de concentration avec des miradors, des barbelés, des tortionnaires et des victimes. Le camp de concentration d’Omarska tenu par les Serbes ! Musulmans, camp de concentration… Aussitôt ces deux mots associés font ressurgir en moi des images terribles d’hommes décharnés et le souvenir du témoignage de Primo Lévi. Dans Si c’est un homme, l’écrivain-survivant évoque avec beaucoup d’humanité les Muselmann, le nom donné aux “ moins que rien” d’Auschwitz, ceux qui n’avaient plus la force de tenir sur leurs jambes et que l’on considérait comme morts, bien qu’ils ne le fussent pas encore. Un camp de concentration ? En 1992 ? En plein cœur de l’Europe ? Le monde entier doit savoir !

À la fois effrayés par la nouvelle et excités à l’idée d’avoir dégotté un scoop, Nathalie et moi vérifions les faits et obtenons un deuxième puis un troisième témoignage. Carte à l’appui, nous retraçons aussi le trajet de sa déportation et scrutons la topographie des lieux, à la recherche de la moindre incohérence dans le récit des victimes. Tout semble exact. Nous avons donc un scoop. À nous d’en faire bon usage, de ne pas trahir la parole des témoins qui ont cru en nous. Mes appels dans les quelques rédactions parisiennes dont j’avais pris le numéro sonnent dans le vide… Le surlendemain, notre scoop est éventé. Pas assez rapides, les amateurs. Tous les journalistes des grands médias internationaux débarquent sur place et nous éclipsent en déployant les grands moyens. On essaie de se consoler avec le discret espoir de vendre un bon reportage dès notre retour. Ce ne fut qu’un espoir. Nous n’avons vendu ni textes ni photos… Rien fait pour Alija !

Après ce baroud d’horreurs et ce brutal échec, je veux me racheter. À la hauteur de mes faibles moyens, je cherche le sujet qui permettrait de faire bouger les choses, de les améliorer, et qui rendrait le monde meilleur… Une belle enquête au moins, sans aller jusqu’au scoop, je sais maintenant que ce serait gâché. Un article bien écrit, long et fouillé, histoire de dénoncer quelques injustices, montrer du doigt les failles du système… Bref, exercer un vrai travail d’investigation. J’ai quand même la carte de presse, à moi d’en être digne. De toute manière, j’en ai marre de rédiger toujours les mêmes articles depuis des années, les mêmes sujets, le même angle, les mêmes experts… Je suis fatigué de pisser de la copie et surtout de m’échiner à la vendre. Je veux faire autre chose. Me consacrer à une noble tâche, dépenser mon énergie au service de gens qui ne sont rien, me sacrifier au profit des plus malheureux.

Mais force est de constater que je n’ai pas beaucoup d’atouts dans ma manche. J’ai, en revanche, un putain de caractère qui m’aide à dénoncer, à critiquer, à dire le mal. Je ne suis quand même pas journaliste par hasard. Je creuse alors l’idée de me consacrer à une seule et unique enquête ! Une investigation difficile, mais pas trop tout de même (n’est pas Woodward qui veut !), un sujet ambitieux, mais qui n’exige que peu de moyens financiers, très peu d’analyse et surtout pas de talent. De l’observation essentiellement. Pour l’alimentaire, je verrai.

Patiemment, j’ai laissé infuser ma dépression hivernale, attendu les lueurs revigorantes du printemps puis je me suis lancé dans le reportage que j’avais choisi. Plus qu’un reportage, d’ailleurs, un choix de vie radical qui exigera la mobilisation de toute mon énergie, en permanence, pendant plusieurs années. Le reportage de ma vie.

Je vais suivre le quotidien d’un jeune de banlieue. Un mec de cité banal, désargenté et issu de l’immigration. Le cliché parfait. Vous savez, l’un de ces petits Rebeus qui font peur aux gens normaux, même de jour. Faut avouer qu’ils ne font pas beaucoup d’efforts, ces gens-là. Trop nombreux, trop agités, trop pauvres… et surtout trop bronzés pour être honnêtes. Mais pas assez pour faire rêver à un ailleurs exotique. Avec un peu de chance, ce “FOE”, Français d’origine étrangère pour les francophones, ennemi pour les anglophones, sur lequel j’avais jeté mon dévolu me permettrait de raconter ma propre histoire. Presque sans avoir l’air d’y toucher, par personnage interposé. Car il faut bien que quelqu’un en parle, de cette situation. Il y en a marre de constater que dans la patrie des Droits de l’homme, il existe des gens bien plus libres, égaux et fraternels que d’autres. Il y a ceux qui sont considérés comme légitimes, même a priori, et… tous les autres. Un Arabe, par exemple, restera toujours un Arabe. Il aura beau ne pas parler la langue de ces ancêtres, se pinter la gueule régulièrement et même se moquer des Belges, rien ne fera de lui un Français comme un autre. Il restera différent, un peu suspect. Même les clichés ne sont pas à son avantage. Les Noirs, au moins, ont la réputation d’avoir des sexes énormes.

Les Arabes ? Toujours à se plaindre de toute façon, c’est dur pour tout le monde, ils n’ont qu’à s’accrocher… Leurs difficultés, leurs ressentis, leurs réflexions, tout le monde s’en fout. Pire, on leur retourne leurs critiques sans accuser réception ! Ben oui, il y a le racisme anti-Blancs, le rejet d’une culture, l’attachement à une histoire familiale… La victime, quand même, elle l’a bien cherché. N’est-ce pas, mesdames ? Vous, vous connaissez bien ce mécanisme redoutable qui rejette la faute sur la victime. Depuis toujours, le vrai problème, c’est vous, vos décolletés provocateurs, vos magnifiques popotins ou vos jambes trop dénudées. La loi du plus fort doit-elle être à ce point légitimée, intériorisée par le plus grand nombre, sans même jamais être interrogée par une faible minorité ? Ouin-ouin !

Face à ce constat sans appel, ne pas pleurnicher, dénoncer plutôt, et, parfois même, je m’autoriserai le droit à l’exagération. Dire les choses comme je les vois, partiellement, partialement, imparfaitement… Après tout, ceux qui ne sont pas d’accord n’ont qu’à venir me chercher !

Je vais donc le suivre au quotidien, ce petit Arabe, terriblement banal. Pas pendant quinze jours. Ni un an. Pas de limite de temps. Il est là, mon défi ! Pour commencer, je me fixe deux règles. La première : obtenir l’accord du “sujet”. C’est, selon moi, la moindre des choses même si cela pose la question de la spontanéité. Se sachant observé, agirait-il naturellement ? Pour éviter ce biais, ma seconde règle m’impose de ne plus entrer en contact direct avec lui avant la fin de mon enquête. Je ne devrai jamais me manifester. Ne pas interférer dans le cours des événements. Être invisible. Cet engagement, je l’ai tenu…

Un extrait du roman à suspense Méfie-toi de la Bête qui dort d’Anik Bessac

AGRESSION

D’abord la douleur. Puis le choc. Peut-être l’inverse. Ou bien les deux en même temps.

Un peu comme lorsqu’on met le doigt dans une prise de courant. Un choc électrique violent. Celui qui laisse quelqu’un sur le carreau, complètement sonné, un filet de bave dégoulinant de la commissure des lèvres.

Petit à petit, mon corps se réveille : je sens des fourmillements le long de mes jambes, le long de mes bras, une multitude de petites aiguilles douloureuses qui me font gémir de plus en plus fort et jaillir des larmes qui coulent sur mes joues.

Mes plaintes ont le mérite de faire disparaître le sifflement désagréable qui me perçait les tympans. Je ne ressens dans mes oreilles plus que les pulsations de mon pauvre cœur qui essaie tant bien que mal de remettre la machine en marche.

J’aimerais essuyer mon visage couvert de salive et de larmes, mais je n’arrive pas à remuer mes bras. Ni mes jambes, d’ailleurs.

Je me force à ouvrir les yeux. Je n’y vois rien, c’est le noir complet. Je sens que je manque d’air, que je m’étouffe. J’ai du mal à respirer. Mon cœur s’affole. C’est sûr, il va lâcher ! Que se passe-t-il ? Qu’est-ce qu’il m’arrive ? Je serre très fort les paupières jusqu’à ce que les battements de mon cœur ralentissent un peu. Il faut que je me calme, que je réfléchisse !

J’inspire profondément et quelque chose frôle mon nez, ma bouche. Je souffle et inspire à nouveau. La chose se colle à mon visage. Une chose rêche et malodorante. De la toile, épaisse… Je souffle de toutes mes forces avec ma bouche pour la décoller de mon visage, je tourne ma tête dans tous les sens, j’ai l’impression que l’air ne parvient pas à passer au travers.

Et puis, soudain, je réalise trois choses à la fois : il y a une forte odeur d’essence, j’entends un bruit de moteur par-dessus les battements de mon cœur, et mon corps est ballotté dans tous les sens !

Je suis dans une voiture !

Mais comment ? Pourquoi ? Il faut que je me souvienne…

Je me concentre très fort pour rassembler mes souvenirs. Je marchais dans la rue, rapidement.

Je courais presque, car j’étais en retard.

À demi garée sur le trottoir, devant le portail d’une maison, il y avait une fourgonnette, les portes arrière grandes ouvertes. Un type en combinaison blanche de peintre était en train de fourrager à l’intérieur. J’ai quitté le trottoir pour contourner la voiture et là, le trou noir… Et puis, maintenant, cette voiture qui m’emporte, mon corps dissimulé sous une bâche.

Une giclée de bile remonte dans ma gorge et manque m’étouffer. J’ai peur.

Il n’y a pas de doute : je viens de me faire kidnapper.

Nuits blanches

1

Lilie n’a pas fermé l’œil de la nuit. Ou, du moins, c’est l’impression qu’elle ressent lorsqu’elle voit le jour se lever par la fenêtre du salon.

Elle a passé son temps à se redresser, s’asseoir, tourner en rond dans la maison, essayer de joindre Capucine sur son portable. D’ailleurs, elle a dû en saturer la messagerie, car elle ne parvient même plus à laisser un message.

Et là, maintenant, elle ne sait plus quoi faire. Doit-elle aller à la gendarmerie déclarer que sa sœur n’est pas rentrée ?

Il faudrait alors qu’elle tombe sur une jeune recrue. Parce qu’elle imagine bien la tête d’un ancien gendarme, qui lèvera les yeux au ciel en prenant sa déposition. Car ils la connaissent, là-bas, à la gendarmerie. Ce n’est pas la première fois qu’elle y court, à la première heure du jour, pour déclarer la disparition de Capucine. Sa sœur n’en est pas à sa première fugue !

Ce n’étaient pas des fugues, à proprement parler. Plutôt des absences spontanées, des départs inopinés sans prévenir qui que ce soit. Surtout après une dispute. Souvent, Lilie n’avait pas le temps de se ronger les sangs que sa sœur était déjà de retour. Sauf une fois…

Lilie n’oubliera jamais ce week-end terrible de la fin du mois de juin, même si cinq ans se sont écoulés depuis. Elle était rentrée du travail un peu plus tard que prévu et Capucine n’était pas là à l’attendre. À cette époque, elle était encore élève au collège. Comme c’était la fin de l’année scolaire, plus personne n’allait en cours. Capucine passait son temps à se promener dans L’Isle, ou à aider bénévolement des associations. Lilie préférait encore cela à l’imaginer traînant toute la journée sur son lit, même si la Bête était devenue inoffensive.

Ce soir-là, en rentrant, elle avait d’abord pesté contre sa sœur : alors que Pussy devait se charger de faire un peu de ménage, rien n’avait été rangé. La vaisselle de midi traînait dans l’évier, et la chambre était sens dessus dessous. Il est vrai que Capucine n’était pas très courageuse pour ce genre de chose. Elle attendait toujours le dernier moment pour se lancer dans les activités ménagères. Mais, en général, lorsque Lilie rentrait, c’était fait. Ce soir-là, rien !

Lilie s’était attaquée au ménage avant de réaliser qu’il était tard, et que Capucine aurait dû être rentrée à la maison depuis longtemps. Alors, comme aujourd’hui, elle s’était mise à faire les cent pas, et avait attendu toute la nuit avant de se précipiter à la gendarmerie aux premières lueurs de l’aube. Elle s’était jetée comme une folle sur le gendarme à l’accueil :

— Ma sœur a disparu !

On ne signale pas beaucoup de disparitions, à la gendarmerie de la petite ville. Aussi, on s’était immédiatement occupé d’elle. On l’avait fait asseoir, on lui avait proposé un café, et on lui avait posé tout un tas de questions sur son identité, sa vie, sa famille :

— Où sont vos parents ?

— Ma mère est décédée depuis longtemps, et mon père est handicapé. C’est moi qui m’occupe d’elle.

Lilie ne tenait plus sur sa chaise. Elle se retenait de se mettre à hurler en rongeant ses ongles. Jamais Pussy n’était partie de cette façon. Souvent, elle avait claqué la porte sur un coup de colère, en criant qu’elle ne reviendrait plus. Mais Lilie la retrouvait invariablement dans la cabane au fond du jardin, accroupie, les mains sur ses oreilles, se balançant tout doucement pour se calmer.

Au bout d’un moment, le gendarme qui prenait sa déposition avait levé la tête :

— Vous êtes sûre qu’elle n’est pas partie faire la fête avec des amis ? Elle a quinze ans, votre sœur !

— Elle n’a pas d’amis. Et elle a peut-être quinze ans sur le papier, mais pas dans sa tête. Ma sœur est une personne vulnérable.

Il avait soupiré tout en relisant ses notes. Lilie avait craqué :

— On perd du temps, là ! Ma sœur est peut-être en danger, peut-être enlevée par un pervers, et vous ne bougez pas !

Il avait pris le dossier à la main et s’était levé :

— Rentrez chez vous. De notre côté, on va lancer une alerte. On va tout faire pour la retrouver, votre sœur !

Ils n’avaient pas eu besoin de chercher longtemps.

Lorsque Lilie s’était garée devant son portail, son voisin lui avait fait de grands signes :

— Vous avez trouvé mon petit message ?

Tout de suite, le cœur de Lilie avait fait un bond dans sa poitrine :

— Quel message ?

— Celui que j’ai mis dans votre boîte aux lettres hier soir. Les enfants ont emmené Capucine avec eux !

Le voisin avait une fille de l’âge de Capucine et un garçon un peu plus âgé, qui venait d’avoir son permis de conduire. Lilie s’était sentie devenir écarlate. Elle s’était mise à hurler :

— Vous vous rendez compte ? Je n’ai pas dormi de la nuit ! J’arrive de la gendarmerie où j’ai déclaré la disparition de ma sœur ! Et personne ne m’a prévenue !

Le voisin avait baissé la tête d’un air contrit :

— J’ai frappé à votre porte pour vous le dire, mais il n’y avait personne. C’est pourquoi je vous ai mis un mot dans votre boîte aux lettres. Capucine a dit à mes enfants que vous étiez d’accord. Ils sont juste allés voir un concert en plein air à Avignon, et ils pensaient dormir sur place. Ils ne vont pas tarder à arriver, d’ailleurs.

De colère, Lilie avait claqué la porte de la maison derrière elle.

Elle avait passé un savon à Capucine lorsque celle-ci était rentrée, ce qui lui avait valu deux jours complets d’un silence boudeur. Et des regards réprobateurs à la gendarmerie où elle s’était rendue pour faire cesser les recherches immédiatement. Mais cela avait servi de leçon : sa sœur ne s’était plus jamais absentée sans la prévenir. Alors, aujourd’hui, Lilie est sûre que quelque chose de grave est arrivé. Enfin, presque sûre. Parce qu’il y a eu le petit accrochage d’hier. Et puis, si elle réfléchit bien, le comportement de Capucine n’est plus le même depuis quelque temps. Alors, que faire ?

Attendre tout en imaginant le pire ? Tout en se disant qu’on perd un temps précieux ? Elle en a l’estomac noué au point d’en avoir la nausée. Elle surveille les aiguilles de la pendule du salon jusqu’à ce qu’elles indiquent enfin huit heures.

C’est peut-être un peu tôt pour appeler chez quelqu’un le samedi matin, mais elle ne tient plus. Elle compose le numéro de Georges. Il répond au bout de la cinquième sonnerie, d’une voix bourrue et ensommeillée :

— Allô ! C’est moi ! Lilie ! Capucine n’est pas rentrée !

En prononçant ces mots, sa voix s’étrangle et elle fond en larmes. À l’autre bout, Georges se racle la gorge :

— Depuis quand ?

Lilie renifle bruyamment :

— Hier soir. Elle devait revenir de Marseille par le train. Je suis allée à la gare de L’Isle, à celle d’Avignon, elle n’y était pas !

Vous pouvez suivre toutes les actualités d’Anik Bessac en cliquant sur les icônes ci-dessous :

Extrait du recueil de nouvelles Quelques instants trop courts de Gilles Bontoux

PAR UNE CHAUDE APRÈS-MIDI D’ÉTÉ

Ils sont arrivés par une chaude après-midi du mois d’août. Je me souviens. Il faisait si chaud, ce jour-là. Lorsque je fermais les yeux, je me remémorais de vieilles images, de vieilles senteurs. Je revoyais les contours tremblants des collines du Djebel, j’entendais les coups de feu sous les orangers, dans le parfum du jasmin.

Je me suis mis à frissonner. Il faisait près de quarante degrés, et je frissonnais. La peur, cette vieille compagne, était toujours au rendez-vous, plus de vingt ans après. Il me semblait encore entendre la voix de cet abruti de Marsan, capitaine de son état, nous crier des ordres. Je voyais les yeux de ces hommes qui donnaient leur vie pour une cause que je savais juste, je voyais la mort au bout de mon fusil. Je frissonnais, essayant, en vain, de chasser ces souvenirs.

Ils sont entrés dans le bar. Ils étaient trois. Au début, j’ai cru que c’étaient des touristes allemands. L’homme était blond, avec des yeux bleus ; il était assez grand et était vêtu d’un short rouge. Mais la femme, elle, n’avait rien d’une Allemande. Elle a commandé une bière pour son mari, et un jus d’orange pour elle et pour l’enfant. Elle parlait notre langue, pas très bien, et avec un léger accent espagnol. Pourtant, elle portait également un short, bleu ciel, et aucune Espagnole, qu’elle soit de Madrid, de Valencia ou même de Barcelone, n’oserait s’habiller ainsi. Et puis, j’ai entendu parler leur petit garçon :

— Il n’y a pas de sirop de menthe ?

Ils étaient Français, bien sûr, mais je crois que je n’avais pas voulu y penser. La voix de Joào m’a fait sursauter :

— Alors, tu joues ?

Notre partie de cartes menaçait de s’éterniser : je jouais avec Nuno, contre Joào et Julian qui faisaient toujours équipe ensemble. Nuno avait un peu plus de soixante ans, et son visage couturé, rempli de cicatrices, gardait encore la marque d’une violente rencontre avec un superbe taureau, dans les arènes de Lisbonne. Il y avait quarante ans de cela, mais il ne se passait pas un jour où Nuno ne nous racontât ce dernier combat, cette première défaite. La foule. Le soleil. La foule excitée par le sang. Le soleil vertical au-dessus du rond de sable. Puis les cris, et le silence.

Pour l’instant, Nuno ne parlait pas, ne jouait pas, ne pensait pas. Il vivait. Les yeux rivés à l’écran de télévision, il regardait, fasciné, la retransmission d’une corrida. Rien ni personne n’aurait pu l’arracher à sa contemplation.

J’ai posé mes cartes.

— Je n’ai plus envie de jouer, ai-je dit à mes compagnons. Si vous voulez, continuez sans moi !

Les mouches vrombissaient dans l’air, se posaient sur les murs blanchis à la chaux ou essayaient de boire nos fonds de verres. J’ai pris une cigarette dans mon paquet.

J’étais installé dans ce pays depuis une vingtaine d’années et, pour la première fois, j’éprouvais le « fado », ce sentiment étrange, intraduisible, comme une nostalgie clouée à l’âme et au ventre, une tristesse qui n’empêche pas d’être gai, mais qui, au plus fort du bonheur, ne parvient pas tout à fait à éloigner la tristesse. Le fado.

Je me souvenais d’un autre bar, presque semblable à celui-ci, dans un autre pays. C’était la même chaleur et j’avais déjà froid. Ils étaient là, tous les deux, assis en face de moi dans ce café de Bou-Ismail, exténués par de longues heures de traversée en bateau. Ils avaient peur et j’avais peur pour eux. Je lui ai dit :

— Repars ! Retourne chez nous ! La guerre sera bientôt finie, nous serons vaincus et je serai heureux !

Elle n’a pas répondu. Il n’y avait rien à répondre. Le soir même, ils ont repris le bateau. Yves ne pleurait pas. Il ne m’avait pas vu depuis dix-huit mois, et ce n’étaient pas ces quelques heures passées ensemble qui allaient changer sa façon de me considérer comme un étranger. La seule chose qui l’amusait chez moi, c’était mon déguisement de soldat. Je ne les ai pas accompagnés au port. Je suis remonté dans ma Jeep, et je suis rentré au camp.

Le Capitaine Marsan m’attendait :

— Bien roulée, ta poule ! Tu n’as pas dû t’emmerder, cet après-midi !

Je ne sais pas ce qui m’a retenu de lui mettre mon poing dans la figure. Peut-être avais-je déjà deviné qu’il serait mort le lendemain, tué dans une embuscade par une rafale de pistolet-mitrailleur, alors qu’il s’apprêtait à aller « casser du bicot et baiser la moukère ». Je ne l’ai pas pleuré.

J’ai dû prendre le commandement de notre division, aller, moi aussi, « casser du bicot », mais quelque chose s’est brisé en moi, un ressort de ma conscience s’est tendu à fond et s’est rompu. Dans cette folie collective qu’était la guerre, j’ai été un des rares à être considéré comme fou, et l’on m’a envoyé à Oran, où était installé le plus important hôpital militaire de la région. Pour les uns, j’étais un tire-au-flanc, un planqué, pour les autres, je n’étais qu’un pauvre type. Pour moi, je n’étais plus rien.

Que venaient-ils faire dans ce coin perdu ? D’ordinaire, les touristes vont plutôt dans le sud du pays, ou alors sur la côte Ouest. Mais dans notre village de l’Alentejo, il est bien rare que nous ayons de la visite. L’homme venait de terminer sa bière. Il a allumé une cigarette. Il avait l’air d’être bien, quoiqu’un peu abattu par la chaleur accablante de cette après-midi-là. La femme finissait son jus d’orange, à petites gorgées. Discrètement, j’ai appelé Julian, qui s’était installé à côté de Nuno pour regarder la corrida :

— Julian, viens voir !

Il est venu vers moi, de sa démarche chaloupée de vieux pêcheur. En le regardant marcher, j’ai compris pourquoi lui, Nuno et moi étions devenus amis. Nous avions tous les trois des blessures de l’âme à panser, ces blessures que l’on ne voit pas, mais qui sont les plus difficiles à soigner, car il n’existe pas de remèdes pour elles.

Nuno ne pouvait oublier un taureau, tout comme Julian ne pouvait oublier la mer, cette mer qu’il aimait et qui lui avait volé la femme qu’il aimait.

Qu’elle est belle, la mer, à Praia-de-Mira, sous le ciel de l’été, mais qu’elle est salée, la mer, salée comme les larmes, et noire, et profonde, quand celle que l’on aime y est engloutie à jamais.

Vous pouvez suivre toutes les actualités de l’auteur en cliquant sur les icônes ci-dessous :